都内公立小学校・特別支援学級、1~6年生の子どもたち7人と取り組んだワークショップ。

アーティストの小倉笑さん(パフォーマー・ダンサー・振付家・演出家)、アシスタントの金子美月さん(ダンサー・振付家・演出家)と、たくさん身体を動かしながらコミュニケーションを重ねた全5回のワークショップのうち、2回目のワークショップの様子をお届けします。

2回目ということもあり、リラックスした様子で小倉さん・金子さんと挨拶を交わす子どもたち。それぞれが考えた「呼ばれたい名前」の名札をつけ、「今日はこう呼んでほしいな」などとみんなで談笑しています。

まずは自己紹介ダンス。自分の名前に動きをつけて発表し、それを全員が真似していきます。ブリッジする子、片足立ちをする子、ゴロンと横になる子…名前に「スーパームーン」をつけた子は、それに因んで「月」のポーズを見せてくれました。

ストレッチをしたら円になり、手拍子を回していくワークを実施。同じ方向に回しても、反対向きに回してもOKです。途中、クルッとまわって手拍子をした子に「それいいね!」と小倉さんが反応し、クルッとまわる動きも追加に。だんだん早くなるスピードに大盛り上がりの子どもたちでした。

そのまま、ゴシゴシと隣の人の身体をさすったり、みんなで円のまま歩いたり、簡単な動きをつなげていくと、いつの間にか1曲分の振付が完成!音楽にのせてみんな楽しそうに「ゆるゆるダンス」を踊っていました。

「今日のテーマは、“かるさ”と“おもさ”で踊ってみようです!」と小倉さんから発表された後、教室のあちこちに散らばる子どもたち。自分の名前を、小指で “かるく” 書いてみたり、腰で “おもく” 書いてみたり、お題に合わせていろんな動きを体験します。

「かるく書いた時はどんな感じ?」と尋ねると「スルスル~」「ふわふわ!」「はやい!」「上の方に書いてる」といろんな返答が。続いて「おもく書いた時は?」と尋ねると「かたい感じ」「下に下がっていく」など、それぞれ動きながら、考えながら答えてくれました。

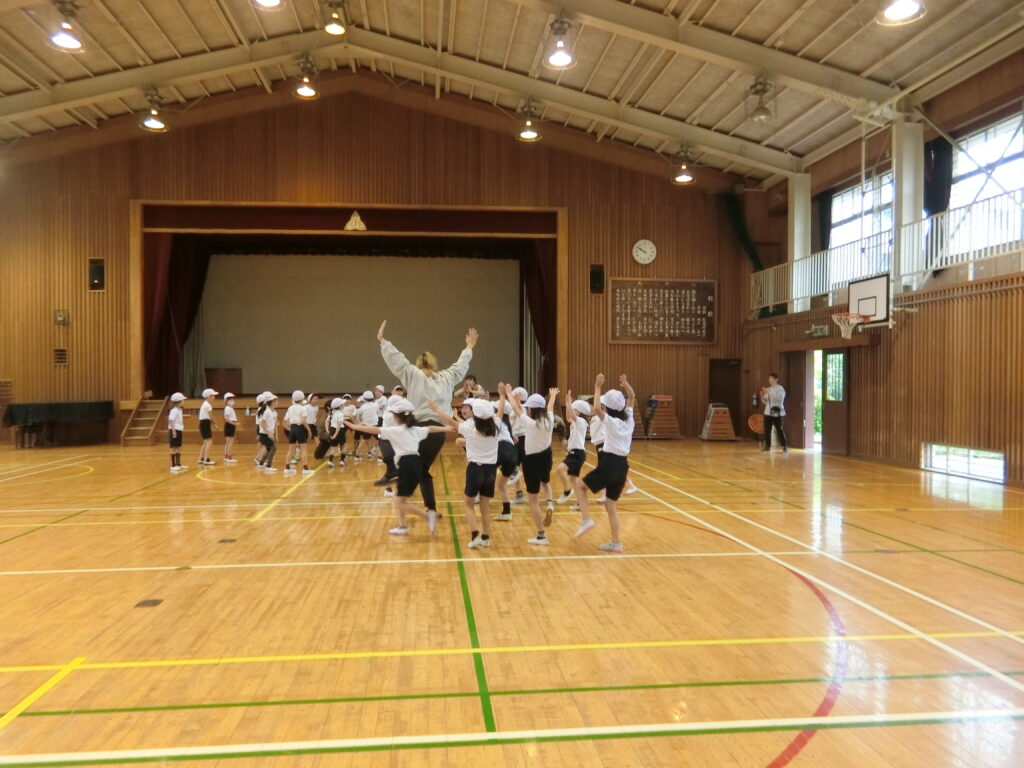

それでは、さっきの曲を「かるい」と「おもい」を混ぜて踊ってみよう!

小倉さんのかけ声に合わせて、ふわふわとかる~く踊ってみたり、かたくおも~く踊ってみたり。先ほど言葉で表したことを意識しながら、自分の身体の動きに集中する子どもたちの姿がありました。そして何より、ゴシゴシと近くの人の身体をさする振付の時には、「待ってました!」とばかりに、それはそれは嬉しそうな笑顔で友達や先生たちとふれあう様子が素敵です。

後半はペアになり、相手が動かす新聞紙の動きを自分の身体で表現していくワークを実施。

小倉さんと金子さんが見本をみせると、「新聞のまねっこしてる!」と、すぐに「何をしたいか」を理解する子どもたち。

各ペアに新聞を配布したら、さあやってみよう!上がったり下がったり、激しい動きに一生懸命ついていく子や、相手が動きやすいように優しく新聞を動かしていく子も。はじめは気分が乗らなくてゴロンとしていた子も、新聞を持った先生が近づき、新聞を動かしていくと、その動きにつられて思わず立ち上がり、みんなと一緒に楽しそうにのびのびと踊ってくれました。

最後は2チームに分かれて、それぞれの動きを見合いっこ。新聞がふわふわと風になびくような“かるい”動きも、ギュギュッとかたく丸めた“おもい”動きも、新聞の動きをよくみながら、それぞれが全身をつかって思いっきり表現していました。

子どもたちから感想をきくと、「ゆっくりの動きがきれいだった」「丸まるところがおもしろかった!」と、それぞれのチームの素敵なところがたくさん!AちゃんとBちゃんのペアは「Aちゃんの新聞の動かし方が好きだな」「新聞をBちゃんっぽく動かしたからだよ」と、お互いを思いあいながらの息ぴったりのやりとりがほほえましかったです。

ワークを重ねていくにつれて、どんどん開放的になっていく子どもたち。残り3回、これからどんな表現をみせてくれるのか、とても楽しみになったワークショップでした。